非法口供排除规则威慑效果实证分析

王彪

关键词: 非法口供排除规则,威慑效果,实证分析,影响因素,合理期待

内容提要: 威慑潜在的非法取供行为是非法口供排除规则的重要功能之一,从新《刑事诉讼法》实施后的情况来看,非法口供排除规则在司法实践中具有一定的威慑效果,但效果有限。非法口供排除规则将会对未来的审讯行为产生重大的影响,但随着侦查机关对非法口供排除规则的进一步了解,非法口供排除规则的威慑效果将会大打折扣。非法口供排除规则及其保障措施的严格性、明确性和司法环境的优劣是影响非法口供排除规则威慑效果发挥的两大重要因素,将来应进一步确立严厉的、明确的规则并优化刑事司法环境。非法口供排除规则的影响是潜移默化的,对其功能的发挥应保持合理的期待。

2010年“两高三部”联合出台的“两个证据规定”和2012年《刑事诉讼法》分别以司法解释性文件和立法的形式确立了中国式的非法证据排除规则。从性质上来说,非法证据排除规则是一项重要的程序性制裁措施,其实质是由法院宣告检控方违反法律程序所得的证据丧失法律效力,是一种惩罚检控方程序违法的手段。①从理论上来说,以美国为例,非法证据排除规则的理论基础经历了从宪法保障说到吓阻/司法廉洁说,从吓阻/司法廉洁说到吓阻违法说的转变,②并最终定格在吓阻违法说。③就我国来说,“为从制度上进一步遏制刑讯逼供和其他非法收集证据的行为,维护司法公正和诉讼参与人的合法权利,对于非法取得的证据严重影响司法公正的,应当予以排除”④。换句话说,我国刑事司法排除非法证据的目的是遏制刑讯逼供和其他违法收集证据的行为,与美国的吓阻违法说有一定的相似之处。非法证据排除规则已经运行一段时间,其是否达到了立法的预期目的呢?即是否通过排除非法证据遏制了刑讯逼供等非法取证行为呢?笔者拟对这一问题进行一定的实证研究,以期为非法证据排除规则的完善提供一定的经验基础。

事实上,在2012年《刑事诉讼法》刚刚颁布之际,有学者就曾以非法口供排除规则为例,运用经济学方法对非法证据排除规则可能的威慑效果进行过分析,最终认为非法证据排除规则的威慑效果有限,在依法保障人民法院依法独立行使审判权的问题得以解决之前,针对这一问题的改革措施无法发挥实效。⑤如果说该学者只是从规范的角度对非法证据排除规则可能的威慑效果进行了规范型实证分析,本文则以西部某省辖区五个中级法院及其辖区基层法院2013年1~8月份审理的刑事案件为分析对象对这一问题进行经验型实证研究。由于立法及相关司法解释对非法实物证据的排除施加了严格的限制条件,非法实物证据排除规则在很大意义上只能起到象征和宣示作用,我国并未确立实质意义上的非法实物证据排除规则。⑥而从调研的情况来看,司法实践中的非法证据排除问题主要涉及非法口供的排除。因此,本文主要分析非法口供排除规则的威慑效果问题。

二、非法口供排除规则的实证考察

为掌握非法证据排除规则的运行状况,笔者曾对西部某省法院系统五个中级法院及其辖区基层法院的非法证据排除情况进行了实证调研并撰写了调研报告。⑦本文拟以该次调研的实证材料为基础,以不同于上述调研报告中运用材料的视角和分析问题的思路对非法口供排除规则的威慑效果进行分析。

(一)非法证据排除规则的运行状况

在该次调研中,笔者统计了调研法院2013年1~8月份的审理刑事案件数、申请排除非法证据数、启动证据合法性调查程序数以及排除非法证据数等数据。具体如下:

根据上述数据,调研法院共计审理刑事案件17213件,其中提起申请排除非法证据的案件为124件,占全部案件的0.72%,法院决定启动证据合法性调查程序的案件为54件,占全部案件的0.31%,最终决定排除非法证据的案件为14件,占全部案件的0.08%:在申请排除非法证据的124件案件中,启动证据合法性调查程序的案件为54件,占43.55%;启动证据合法性调查程序的54件案件最终排除非法证据的有14件,占25.93%。

为掌握非法证据排除规则运行的具体情况,下面对调研法院排除非法证据的14个案例进行逐案分析。主要从案由、辩方申请时提供的线索或材料、控方的举证情况、排除口供理由以及排除口供对定罪的影响等方面进行考察。(见表二)

从上述案例来看,司法实践中非法证据排除规则基本上能够有序运行。被告方在申请启动证据合法性调查程序时提供了相应的线索或者材料,检察机关进行了一定的举证,法院在检察机关举证失败后排除了一些有罪供述,由此导致部分案件的部分犯罪事实或部分罪名无法认定。

(二)对调研数据和相关案例的解读

对于上面的数据和案例,有必要进行一定的解读。熟悉中国刑事司法实践的人往往会问的一个问题是,为什么提起申请数只有这么少?根据学者的调查,犯罪嫌疑人在侦查阶段的供述率几乎达到100%,⑧被告人的当庭翻供率则将近20%,其中,被告人主张曾遭受刑讯逼供的案件占翻供案件的34.5%。⑨按照上述比例计算,被告人申请启动非法证据调查程序的案件数应占全部案件数的7%左右。然而,本文调研的比例是0.72%,且这一比例有一定的代表性,如有学者对东南地区某法院2013年1月1日至5月31日审结的745件刑事案件调查后发现,在法庭审判中申请排除非法证据的只有3件,占比为0.4%。⑩学界的其他实证研究也印证了这一数据的准确性,中国政法大学诉讼法学研究院与江苏省盐城市中级人民法院合作选取“非法证据排除规则试点项目”为研究对象,试点法院在试点期间申请排除非法证据的比例是5.2%,而同期其他六个基层法院的申请率只有0.6%。(11)综上,可以初步认定司法实践中申请排除非法证据的案件占总案件数的比例均在1%以下。  根据笔者的调研,申请比例较小的情况主要是由于以下原因引起的:首先,在庭前会议中,控辩双方经过协商,检察机关决定在庭审中不再举示有争议的口供,被告人明确表示不再纠缠其他证据的合法性;其次,根据立法和司法解释的相关规定,被告人申请启动证据合法性调查程序的需要提供相关线索或者证据材料,在被告人无法提供线索或者证据材料的情况下,法庭对被告人的申请往往不予理睬且不将申请记入笔录;最后,在被告人申请启动证据合法性调查程序并提供相关线索或者证据材料后,承办法官对被告人做“释法”工作,即启动证据合法性调查程序的条件是法官内心对证据的合法性产生合理怀疑,与此同时,法官明确表示被告人当庭认罪的,可依法予以从轻处罚,从而暗示被告人放弃申请启动证据合法性调查程序。(12)此后,很多案件的被告人表示不申请启动证据合法性调查程序,认罪并请求法庭对其从轻处罚。对于这种情况,法庭也不会将被告人之前的申请记入笔录。

根据笔者的调研,申请比例较小的情况主要是由于以下原因引起的:首先,在庭前会议中,控辩双方经过协商,检察机关决定在庭审中不再举示有争议的口供,被告人明确表示不再纠缠其他证据的合法性;其次,根据立法和司法解释的相关规定,被告人申请启动证据合法性调查程序的需要提供相关线索或者证据材料,在被告人无法提供线索或者证据材料的情况下,法庭对被告人的申请往往不予理睬且不将申请记入笔录;最后,在被告人申请启动证据合法性调查程序并提供相关线索或者证据材料后,承办法官对被告人做“释法”工作,即启动证据合法性调查程序的条件是法官内心对证据的合法性产生合理怀疑,与此同时,法官明确表示被告人当庭认罪的,可依法予以从轻处罚,从而暗示被告人放弃申请启动证据合法性调查程序。(12)此后,很多案件的被告人表示不申请启动证据合法性调查程序,认罪并请求法庭对其从轻处罚。对于这种情况,法庭也不会将被告人之前的申请记入笔录。

从上述14件排除非法口供的实例来看,司法实践中,审判阶段非法证据排除规则的运行有以下特点:首先,所有排除口供的案件都是被告人申请启动证据合法性调查程序的,没有一件是依职权启动的;(13)其次,所有排除口供的案件都只是排除有争议的口供,而对于被告人声称被刑讯的那一次或数次口供之外的供述,即重复供述,则没有排除;(14)再次,排除口供的案件要么是因为控方没有举证证明口供的合法性,要么是举证存在明显瑕疵,如举示的同步录音录像有中断或者画面显示有不规范的审讯行为等,法官排除争议口供的理由都是对争议口供的合法性存在合理怀疑,换句话说,没有一件案例法官认定存在刑讯逼供等非法取供行为;最后,没有一件案例排除口供后全案判决无罪的,大部分案件排除争议口供对定罪问题没有影响,部分案件对量刑问题有一定的影响,只有极少数案件排除争议口供后导致被告人的部分罪名或者部分被告人的罪名未能认定。

三、威慑效果实证分析与未来展望

根据前文的论述,我国确立非法口供排除规则的主要目的是遏制刑讯逼供等违法取供行为。因此,有必要结合上述案例从实证研究的角度考察非法口供排除规则遏制非法取供的效果,并分析威慑效果的未来走向。

(一)威慑效果的实证分析 非法取供属于程序性违法,对于程序性违法主要有实体性制裁和程序性制裁两种制裁方式,其中实体性制裁包括行政纪律处分、刑事追诉以及附民赔偿等,程序性制裁则包括非法证据排除规则以及终止诉讼等。(15)非法口供排除规则本质上属于对刑讯逼供等非法取供行为的程序性制裁措施,即因为侦查人员在获取证据时存在违法行为,所以这些证据不具有证据能力或者可采性。当然,非法口供排除规则并不排斥实体性制裁措施的运用,如果能够在非法口供排除过程中认定侦查人员实施了刑讯逼供等非法取供行为,也可以以此为根据认定侦查人员构成刑讯逼供罪或者对其进行内部纪律惩戒。

就实体性制裁而言,具体包括刑事追诉、行政纪律处分、附带民事诉讼以及国家赔偿制度等。(16)进一步说,刑事追诉又包括非法拘禁罪、滥用职权罪、刑讯逼供罪、暴力取证罪以及非法搜查罪,其中刑讯逼供严重的还可以构成故意杀人罪和故意伤害罪。行政纪律处分包括警告、记过、记大过、行政降级、暂停职务以及行政开除等。附带民事诉讼依附于刑事追诉的成立,且附带民事诉讼赔偿范围有限,只包括物质损失。刑事追诉、行政纪律处分和附带民事诉讼的前提有两个:一是明确认定非法取证行为的存在,二是非法取证行为需要达到一定的严重程度,甚至要求有一定的危害后果的发生。刑事赔偿是国家赔偿的一部分,在很多场合被称为“冤狱赔偿制度”,这种建立在冤狱基础上的国家赔偿制度,更是以实体裁决结果为依据。

根据上面的分析,实体性制裁最基本的前提应当是明确认定非法取证行为的存在。然而,从实证调研的情况来看,上述14件案例中没有1件案例能够确认刑讯逼供等非法行为的存在。在上述案件中,之所以排除部分供述,是因为公诉机关举证不力,导致法官无法排除合理怀疑地认定取供过程的合法性。当然,在无法进行刑事追究的情况下,如果能够启动侦查机关内部行政纪律处分,也能够对侦查人员有一定的威慑作用。事实上,中国刑事司法实践中存在“逮捕中心主义”现象,对于公安机关来说,逮捕与否是判断其是否圆满侦破案件的关键,(17)只要不判处无罪,法院认定被告人何种罪名、对被告人判处何种刑罚,已经与公安机关没有关系。而从上述14件案例来看,只有1件案例中的其中一个被告人被判处无罪,其余所有案件的被告人均被判处有罪,尽管极少数案件的部分被告人的部分罪名没有得到认定。在这种情况下,对侦查人员的行政纪律处分也就无从谈起。另外,侦查机关内部实行领导负责制,对侦查人员的追责往往意味着领导也要承担连带责任。为了不影响侦查人员的积极性,案件部分被告人被判处无罪的,侦查人员也未必会受到惩戒。

就程序性制裁而言,通过实证调研可以发现,司法实践中确实认定部分案件存在非法取供的可能性,进而排除涉嫌通过非法方法取得的被告人供述。非法证据排除规则威慑效果有效发挥的关键在于,排除非法证据能够剥夺违法者从其违法行为中所获得的不正当利益。上述14例案件中,有8例案件排除了部分供述,即合法性存疑的“那一份”或者“多份”供述,但由于审前重复供述的存在,在排除部分供述后,公诉机关指控的案件事实仍然能够有效认定。在这些案件中,排除合法性存疑的口供对于侦查机关和公诉机关均没有产生任何影响,故非法证据排除规则的威慑功能无法得到发挥。事实上,理论界的大多数观点均主张排除审前重复供述,实务界也有部分人士主张排除重复供述,但司法实践中一般不排除重复供述。如上述14例案件没有1件排除重复供述,其中部分案件中的部分罪名没有认定,是因为这些案件中的被告人在审前仅有一份或者两份有罪供述,换句话说,这些案件中没有重复供述,当然也就谈不上排除的问题。

当然,部分案件由于排除供述导致事实认定受到影响。具体来说,由于排除了被告人的供述,共有6例案件的案件事实认定问题受到了影响,导致其中有2例案件被告人的部分罪名无法认定,有1例案件部分被告人的部分罪名无法认定,有2例案件认定的犯罪数额比公诉机关指控的数额少,甚至还有1例案件中两名被告人中的一名被判处无罪。作为一种通过排除合法性存疑证据的程序性制裁措施,非法证据排除规则产生威慑效果的前提是非法证据得以有效排除。在上述6例案件中,法院确实排除了被告人的(部分)供述,那么,非法证据排除规则的威慑是否能够体现呢?根据上文的分析,由于司法实践中“逮捕中心主义”现象的存在,在排除口供影响案件事实认定的6件案例中,其中5件的判决结果对侦查机关没有任何影响,在其中有一名被告人被判处无罪的案件中,侦查机关要和检察机关一起承担国家赔偿责任。因此,非法口供排除规则对于侦查机关有一定的威慑力。

根据笔者的调研,司法实践中,法院不排除重复供述是因为在很多情况下根本就没有意识到重复供述的排除问题,而在有些情况下法院虽然意识到这个问题,但由于立法对此没有明确规定,在不知如何排除重复供述的情况下选择规避的态度对待这一问题。笔者认为,法院一旦作出排除被告人“某一份”口供的决定,公诉机关应当对重复供述与非法取供行为之间没有因果关系进行证明,否则重复供述不能作为证据使用。然而,司法实践中,一些法院选择让被告方证明第一次非法审讯行为对后续的重复供述有影响,如在被媒体誉为“刑事诉讼法预热第一案”的北京市郭宗奎贩卖毒品案中,面对辩护律师当庭要求排除重复供述的申请,法官认为,“假设第一次审讯,民警有非法行为,但这种阴影持续多久,会不会影响后续审讯,被告人同样需要举证”。(18)因此,正如有学者所言,由于重复供述可以作为证据使用,侦查人员可能会采取一定的策略来规避非法证据排除规则。(19)换句话说,由于审前重复供述的使用不受限制,非法口供排除规则的威慑效果大打折扣;而由于公安机关以批捕作为侦查工作是否完成的标志,有限的威慑效果进一步打了折扣。

通过上面的分析可以发现,由于排除口供后对定罪量刑有一定的影响,因此非法证据排除规则在司法实践中有一定的威慑效果,但由于重复供述的存在,威慑效果非常有限。另外,由于启动证据合法性调查程序的案件只是所有案件中很少的一部分,因此,有限的威慑效果进一步打了折扣。最后,由于公安机关以批捕作为完成工作的标志,威慑效果再次打折。需要进一步考虑的问题是,这种有限的威慑效果在未来能否继续发挥作用呢?换句话说,非法口供排除规则及其实施状况对于侦查机关未来的取供行为有何种导向作用?对此,可以结合上述案例进一步分析。

(二)威慑效果的未来展望

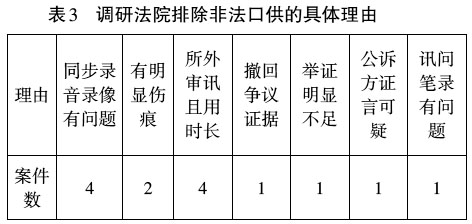

上述14例案件中,没有1件法院明确认定存在刑讯逼供等非法取供行为,而是均以无法排除非法取供的合理怀疑为由排除口供,之所以无法排除合理怀疑,是因为这些案件的取证过程存在明显的硬伤。由此,我们有理由作出这样的判断,侦查机关在将来的取证过程中很可能会认真对待排除口供的理由。排除非法口供的理由具体如下:

分析上述排除非法证据的具体理由,可以发现,绝大部分案件中,侦查机关的取供过程存在明显的硬伤,从而导致无法排除非法取供的合理怀疑。可以预见,在非法证据排除规则运行一段时间后,侦查机关一定会调整侦查策略,避免侦查取证过程中存在明显的硬伤。具体来说,侦查机关一定会认真对待同步录音录像问题,避免同步录音录像出现明显瑕疵,也一定会减少高强度刑讯逼供,至少不会在取供过程中留下明显伤痕,同时还一定会注意讯问笔录的表面合法性,另外,所外长时间审讯也会得到一定的遏制。就公诉机关的举证来说,公诉机关一般不会仅仅举示情况说明来证明取证过程的合法性,公诉机关甚至在特定情况下还会对控方的证人进行培训,(20)以避免其在作证过程中出现明显的失误。因此,非法口供排除规则将会发挥一定的作用,对侦查机关和公诉机关的行为均会有一定的导向作用。

具体来说,鉴于排除争议口供的教训,明显的高强度的刑讯逼供行为可能将不会存在,但所谓的“软刑讯”则可能仍然存在。另外,侦查机关为了躲避非法证据排除规则的制裁,可能会利用一些权利保护的死角“加强”审讯,如在犯罪嫌疑人到案后被送往看守所关押之前进行短时间的“突击”审讯,在犯罪嫌疑人指认现场时进行短时间的附带讯问,在不需要全程录音录像的案件中“加强”讯问的强度。另外,侦查机关也可能会逐渐改变以刑讯逼供为代表的身体强制式讯问方式,转而通过心理强制的方法获取供述,(21)即采用使犯罪嫌疑人形成错误认识的心理学方法来诱使犯罪嫌疑人作出供述。

笔者调研发现,司法实践中,法院往往认为被告人提出系受到纪检监察部门刑讯逼供所取得的供述不属于该案的证据而未启动证据合法性调查程序。如马某某贪污、受贿案中,马某某提出其被纪检监察部门刑讯逼供。法院审查后认为,马某某在纪检监察部门的供述不属于本案的证据,因而决定不启动证据合法性的调查程序。在这种情况下,职务犯罪案件的办理过程中,侦查机关往往会希望纪检监察部门能够先行“突破”口供,然后由侦查机关在立案后重新取供。受“出袋之猫”心理的影响,(22)犯罪嫌疑人在面对侦查机关的讯问时往往会作出相同的供述。

刑讯逼供的空间一般都是与外界隔绝的羁押场所,目击者都是侦查人员,而侦查人员在日常工作中养成的“团队精神”很容易转化成面对刑讯逼供调查的“攻守同盟”。(23)在对非法证据排除规则有一定的了解后,在证据合法性调查程序中,公诉机关的证人之间可能会产生“攻守同盟”心理,即在法庭上作伪证,从而确保证据不被排除。事实上,这一判断并非来自臆想和猜测,如在美国,很多警察相信,用作伪证的方法可以有效地避免证据被排除的后果,因此,很多警察都使用错上加错(the wrongs make aright)的办法,即非法取证后再作伪证,避免证据被排除的制裁后果。(24)虽然我国立法明确规定,侦查人员应依法收集一切与案件有关的证据材料,且检察官负有客观公正义务,但在先入为主心理和强烈的胜诉心理的共同作用下,不排除控方证人作伪证的可能。

综上所述,非法口供排除规则的威慑效果确实在一定程度上存在,非法口供排除规则也必然会对将来的审讯行为产生重大的影响。然而,侦查机关在对非法口供排除规则有了相当的了解后,也会调整自己的侦查策略,以此规避非法口供排除规则的运用,甚至会通过作伪证的方式避免产生证据被排除的后果。因此,总体上来说,非法口供排除规则的威慑效果在将来可能是非常有限的。

四、威慑效果影响因素与制度完善

根据上文的分析,非法口供排除规则的威慑效果有限,特别是随着侦查机关对非法口供排除规则的进一步熟悉,在调整侦查策略后,非法口供排除规则的威慑效果可能会进一步减弱。那么,影响非法口供排除规则威慑效果的因素有哪些?将来如何进行制度重构以进一步完善非法口供排除规则呢?

(一)影响威慑效果的具体因素

根据2012年《刑事诉讼法》及相关司法解释的规定,只有采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述,才能够作为非法证据予以排除。理解以上规定的关键是何谓“刑讯逼供等非法方法”。根据2012年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《刑诉法解释》)第95条第1款的解释,使用肉刑或者变相肉刑,或者采取其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法,迫使被告人违背意愿供述的,应当认定为“刑讯逼供等非法方法”。根据参与立法相关人员的解释,“刑讯逼供”是指使用肉刑或者变相肉刑,使当事人在肉体和精神上遭受剧烈疼痛或痛苦而不得不供述的行为,如殴打、电击、饿、冻、烤等。“等非法方法”是指违法程度和对当事人的强迫程度与刑讯逼供相当,使被追诉人不得不违背自己意愿供述的方法。(25)《最高人民法院关于建立健全防范冤假错案工作机制的意见》第8条的规定与上述解释大同小异,即将“等非法方法”解释为“冻、饿、晒、烤、疲劳审讯等非法方法”。正因如此,龙宗智教授将我国的非法口供排除规则称为非法证据排除的“痛苦”规则。(26)痛苦与否是一个需要具体考量的问题,因而“痛苦”规则并非是一个明确的规则,而是一种标准,对这一标准的适用需要法官结合案件的具体情况进行自由裁量。由于审讯一般是在相对封闭的空间进行的,事后很难证明“刑讯逼供等非法方法”的存在。因此,这一标准在司法实践中基本上不会发挥认定非法取供行为的作用。

事实上,从调研发现的排除非法证据的14件案例来看,有9件案件之所以排除争议口供是因为侦查机关违反了立法及司法解释中所明确规定的程序规则。根据2012年《刑事诉讼法》第121条的规定,我国立法确立了(重大案件)全程录音录像制度。上述14件案例中,有4件是因为全程录音录像存在瑕疵从而导致取供过程的合法性存疑进而排除争议口供。2012年《刑事诉讼法》第116条第2款规定:犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后,侦查人员对其进行讯问,应当在看守所内进行。上述14件案例中,有4件是因为侦查机关将犯罪嫌疑人从看守所提出后进行长时间讯问,法院以无法排除非法取供的合理怀疑为由排除争议口供。根据2012年《刑诉法解释》第101条第2款的规定,公诉人提交的取证过程合法的说明材料不能单独作为证明取证过程合法的根据。上述14件案例中,法院就是以此为由排除了其中1件的争议口供。因此,从实践中排除争议口供的案例来看,非法口供排除规则发挥作用的关键是立法和司法解释中确立的相关程序规则。

与标准相比,规则具有更强的明确性。正因如此,有学者认为,“在美国证据法的发展史上,米兰达案件已经被认为是对联邦供认法则的一场革命。其革命性的关键因素就体现在以一个确定性的规则取代了抽象的标准”。(27)事实上,由于规则的明确性,司法实践中排除非法口供的绝大部分案件都是以违反规则进而无法排除非法取供的合理怀疑为由进行的。因此,规则的设立以及规则的严格性是影响非法证据排除规则威慑效果的重要因素,规则越明确越有效,规则越模糊则越可能会面临实施障碍。

非法证据排除规则的运行是在具体个案中由法官具体操作的,因此,法官能否坚守中立地位公正司法至关重要。然而,学者研究发现,司法实践中非法证据排除调查程序难以激活的原因就是法官滥用自由裁量权。(28)法官之所以滥用自由裁量权,除了因为非法证据排除规则本身存在局限性以及法官的法解释能力较低之外,主要原因在于法官无法独立公正地审理案件。(29)因此,法官能否独立公正司法对于非法证据排除规则的运行至关重要。

综上,非法证据排除规则及其保障措施的明确性是非法证据排除规则得以有效实施的基础,而法官独立公正审理案件则是非法证据排除规则有效运行的根本。换句话说,非法证据排除规则能否有效运行,取决于规则本身的完善程度和规则运行的环境优劣。(30)因此,影响非法口供排除规则威慑效果的因素主要是非法口供排除规则及其保障性措施的明确性和刑事司法环境的优劣。

(二)非法证据排除规则的完善

毫无疑问,我国立法规定的应当排除的非法口供的范围过于狭窄,将来应进一步扩大范围,可以通过对“等非法方法”的扩大解释以及明确规定审前重复供述的运用规则来进行。根据上文的分析,非法证据排除规则的威慑效果是否能够有效发挥的关键是非法证据排除规则能否有效实施,而影响非法证据排除规则有效实施的两大因素是规则自身的进一步明确和规则运行环境的进一步优化。因此,在现有排除范围下,非法证据排除规则的有效运行需要从下述两个方面着手。 一方面是非法证据排除规则保障措施的进一步明确。如前所述,立法规定对重大案件应当同步录音录像制度,犯罪嫌疑人被送交看守所后应当在看守所内讯问。根据《最高人民法院关于建立健全防范冤假错案工作机制的意见》第8条的规定,除情况紧急必须现场讯问以外,在规定的办案场所外讯问取得的供述以及未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述应当排除。事实上,上述规定有相当的合理性。就供述地点的限制来说,司法实践中,被指控刑讯地点绝大多数在看守所之外,(31)田文昌认为,司法实践中绝大部分刑讯逼供都是在看守所外提讯时进行的,因此,凡是在看守所外提讯的就具有非法取证的嫌疑。在2012年修改刑事诉讼法过程中,田文昌曾明确提出立法应规定凡在所外提讯皆为违法,但这个建议最终没有被采纳。(32)同理,违反全程录音录像规定也无法排除非法取供的嫌疑。因此,在非紧急情况下,排除违反规定所获得的供述有相当的合理性。(33)

另外,司法实践中遵循的印证证明模式很容易僵化成客观证明模式,法官无法进行自由心证。在这种情况下,程序性保障措施的重要性更加凸显。在判断是否存在非法取供的合理怀疑时,程序性规定的违反和伤痕等客观性证据非常重要。如某法院审理的一起案件,被告人提出侦查人员向自己身上泼凉水,然后用风扇吹干,因为当时正值冬季,被告人表示自己实在无法承受作了有罪供述。法官到看守所实地调查时发现看守所办公室里确有一台电风扇,而且没有储藏起来,由此怀疑最近被人使用过。但是在后来的庭审中,公诉方举出看守所工作人员证言证明该电扇没有被任何人带出办公室,再加上公安机关出具的没有刑讯逼供的情况说明,遂认定侦查人员系合法取证。(34)由此可见,虽然法官对取供行为是否合法存在合理的怀疑,但由于没有客观性证据支持其怀疑而不得不认定取证行为合法。

将来,可以考虑进一步扩大应当同步录音录像案件的范围,明确规定犯罪嫌疑人归案后应当及时送交看守所羁押。在同步录音录像有瑕疵或者对犯罪嫌疑人进行所外讯问的,公诉机关应当说明理由并排除合理怀疑地证明取供过程合法。(35)除此之外,还可以考虑增加一些保障性措施,如健全对犯罪嫌疑人的身体检查制度等,总体思路是将对“痛苦”程度的考察转化为对程序合法性的考察。当然,考虑到中国的国情,不宜确立类似于米兰达规则那种严厉程度的规则,而是将程序的遵守与否作为考量取供过程是否合法的一个重要因素。

另一方面是非法证据排除规则运行环境的进一步优化。2013年11月12日,党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,明确提出推进法治中国建设。其中,既明确提到了确保依法独立公正行使审判权,具体包括省级以下法院人财物统一管理、法官统一招录与法院人员的分类管理以及法官的职业保障等问题;也明确提出健全司法权运行机制,具体包括优化司法职权配置、完善主审法官和合议庭办案责任制、规范上下级法院关系以及推进审判公开、加强裁判文书说理等措施。在这一背景下,非法证据排除规则运行的司法环境可能会进一步优化。

综上,非法证据排除规则威慑效果的有效发挥既需要规则自身及其保障措施的严厉与明确,又需要规则在一个较为优化的刑事司法环境中运行。因此,通过非法证据排除规则遏制非法取供行为将是一个长期的过程。

对于我国确立的非法证据排除规则,有学者认为,“选择遏制刑讯逼供作为非法证据排除规则实施的突破口与重点是本末倒置、不切实际的方案”(36)。笔者对此并不赞同,从上述实证研究可以看出,司法实践中,法院确实排除了部分案件的非法口供,并因此而影响部分案件中部分案件事实的认定。虽然从法院审理的案件总量来看,排除非法口供进而影响案件事实认定只是其中非常小的一部分,但非法口供排除规则的意义不容忽视。其不仅具有一定的威慑功能,还具有一定的宣示和导向意义。当然,由于非法证据排除规则运行的司法环境的优化是一个长期的过程,非法证据排除规则威慑功能的有效发挥需要时间的积累。就目前来说,应当对非法证据排除规则的威慑功能仍保持合理期待。

①陈瑞华:《程序性制裁理论》,中国法制出版社2010年版,第104~107页。 , ; ②林喜芬:《非法证据排除规则:话语解魅与制度构筑》,中国人民公安大学出版社2008年版,第125~128页。 ③王兆鹏:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社2005年版,第29~30页。 ④全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《关于修改中华人民共和国刑事诉讼法的决定——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第57页。 ⑤李昌盛:《违法侦查行为的程序性制裁效果研究——以非法口供排除规则为中心》,载《现代法学》2012年第3期,第112~119页。 ⑥闫永黎、张书勤:《论非法实物证据排除规则的构建》,载《中国刑事法杂志》2013年第7期,第70页。 ⑦孙长永、王彪:《审判阶段非法证据排除问题实证考察》,载《现代法学》2014年第1期,第72~83页。 ⑧刘方权:《侦查程序实证研究》,中国检察出版社2010年版,第5页。 ⑨相关实证研究,参见左卫民等:《中国刑事诉讼运行机制实证研究(五):以一审程序为侧重点》,法律出版社2012年版,第178~180页。 ⑩李海良:《非法证据排除规则适用情况之实证研究——以东南地区某法院为例》,载《中国刑事法杂志》2013年第11期,第104页。 (11)卞建林、杨宇冠主编:《非法证据排除规则实证研究》,中国政法大学出版社2012年版,第77页。 (12)法官给被告人“做工作”的原因,参见孙长永、王彪:《刑事诉讼中的“审辩交易”现象研究》,载《现代法学》2013年第1期,第125~138页。 (13)根据立法和司法解释的规定,我国非法证据排除的启动模式有申请启动和职权启动两种。王彪:《一审阶段排除非法证据程序问题研究》,载《人民司法》2012年第19期,第48页。 (14)与司法实践中的作法不同的是,理论界的大多数观点主张排除重复供述,主要分歧在于排除的方法和范围。王彪:《审前重复供述的排除问题研究》,载《证据科学》2013年第5期,第599页。 (15)对实体性制裁和程序性制裁的系统分析,参见陈瑞华:《程序性制裁理论》,中国法制出版社2010年版,第66~176页。 (16)同注①,第75~96页。有学者将实体性制裁措施称为次级制裁体系,具体包括以刑讯逼供罪追究刑事责任、国家赔偿、内部纪律惩戒和社会舆论谴责。参见同注⑤,第116页。 (17)王彪:《刑事诉讼中的“逮捕中心主义”现象评析》,载《中国刑事法杂志》2014年第2期,第75页。 (18)对该案的详细报道,参见刘晓燕、杨清惠:《实体审理前先启动非法证据排除程序》,载《人民法院报》2012年9月15日。 (19)王超:《排除非法证据的乌托邦》,法律出版社2014年版,第133页。 (20)事实上,一些地方的规范性文件中对此已有规定,如C市公安机关制定的民警出庭说明情况的规定中明确规定,拟出庭作证的民警要熟悉案卷,并接受法制部门或者公诉部门的出庭培训。 (21)莫然:《心理强制时代的有罪供述研究》,载《河北法学》2014年第6期,第105~107页。 (22)林国强:《论审前重复供述的可采性》,载《证据科学》2013年第4期,第468页。 (23)何家弘:《适用非法证据排除规则需要司法判例》,载《法学家》2013年第2期,第112页。 (24)高咏:《非法证据排除的证明问题研究》,中国财政经济出版社2014年版,第28页。 (25)参见注④,第56页。 (26)龙宗智:《我国非法口供排除的“痛苦规则”及相关问题》,载《政法论坛》2013年第5期,第17页。 (27)孙远:《刑事证据能力导论》,人民法院出版社2007年版,第168页。 (28)王超:《非法证据排除调查程序难以激活的原因与对策》,载《政治与法律》2013年第6期,第146页。 (29)同注(19),第289~351页。 (30)闫召华:《“名禁实允”与“虽令不行”:非法证据排除难研究》,载《法制与社会发展》2014年第2期,第181页。 (31)相关实证分析,参见王爱平、许佳:《“非法供述排除规则”的实证研究与理论反思》,载《中国刑事法杂志》2014年第1期,第96页。 (32)张军、姜伟、田文昌:《新控辩审三人谈》,北京大学出版社2014年版,第145页。 (33)董坤:《违反录音录像规定讯问笔录证据能力研究》,载《法学家》2014年第2期,第131页。 (34)西南政法大学“刑事证据法实施情况调研”课题组:《刑事证据法实施情况调研报告——以西部四省部分公安司法机关为考察对象》,载潘金贵主编:《证据法学论丛》(第二卷),中国检察出版社2013年版,第187页。 (35)当然,在立法或者司法解释发生变动的情况下,也可以考虑直接规定违反法定程序获取的供述不能作为定案的根据。目前,为贯彻十八大精神,最高人民法院刑三庭正在牵头制定新的有关非法证据排除问题的司法解释性文件,因此,可以考虑对现有规定作适度变革。 (36)栗峥:《非法证据排除规则之正本清源》,载《政治与法律》2013年第9期,第104页。, ; ②林喜芬:《非法证据排除规则:话语解魅与制度构筑》,中国人民公安大学出版社2008年版,第125~128页。 ③王兆鹏:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社2005年版,第29~30页。 ④全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《关于修改中华人民共和国刑事诉讼法的决定——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第57页。 ⑤李昌盛:《违法侦查行为的程序性制裁效果研究——以非法口供排除规则为中心》,载《现代法学》2012年第3期,第112~119页。 ⑥闫永黎、张书勤:《论非法实物证据排除规则的构建》,载《中国刑事法杂志》2013年第7期,第70页。 ⑦孙长永、王彪:《审判阶段非法证据排除问题实证考察》,载《现代法学》2014年第1期,第72~83页。 ⑧刘方权:《侦查程序实证研究》,中国检察出版社2010年版,第5页。 ⑨相关实证研究,参见左卫民等:《中国刑事诉讼运行机制实证研究(五):以一审程序为侧重点》,法律出版社2012年版,第178~180页。 ⑩李海良:《非法证据排除规则适用情况之实证研究——以东南地区某法院为例》,载《中国刑事法杂志》2013年第11期,第104页。 (11)卞建林、杨宇冠主编:《非法证据排除规则实证研究》,中国政法大学出版社2012年版,第77页。 (12)法官给被告人“做工作”的原因,参见孙长永、王彪:《刑事诉讼中的“审辩交易”现象研究》,载《现代法学》2013年第1期,第125~138页。 (13)根据立法和司法解释的规定,我国非法证据排除的启动模式有申请启动和职权启动两种。王彪:《一审阶段排除非法证据程序问题研究》,载《人民司法》2012年第19期,第48页。 (14)与司法实践中的作法不同的是,理论界的大多数观点主张排除重复供述,主要分歧在于排除的方法和范围。王彪:《审前重复供述的排除问题研究》,载《证据科学》2013年第5期,第599页。 (15)对实体性制裁和程序性制裁的系统分析,参见陈瑞华:《程序性制裁理论》,中国法制出版社2010年版,第66~176页。 (16)同注①,第75~96页。有学者将实体性制裁措施称为次级制裁体系,具体包括以刑讯逼供罪追究刑事责任、国家赔偿、内部纪律惩戒和社会舆论谴责。参见同注⑤,第116页。 (17)王彪:《刑事诉讼中的“逮捕中心主义”现象评析》,载《中国刑事法杂志》2014年第2期,第75页。 (18)对该案的详细报道,参见刘晓燕、杨清惠:《实体审理前先启动非法证据排除程序》,载《人民法院报》2012年9月15日。 (19)王超:《排除非法证据的乌托邦》,法律出版社2014年版,第133页。 (20)事实上,一些地方的规范性文件中对此已有规定,如C市公安机关制定的民警出庭说明情况的规定中明确规定,拟出庭作证的民警要熟悉案卷,并接受法制部门或者公诉部门的出庭培训。 (21)莫然:《心理强制时代的有罪供述研究》,载《河北法学》2014年第6期,第105~107页。 (22)林国强:《论审前重复供述的可采性》,载《证据科学》2013年第4期,第468页。 (23)何家弘:《适用非法证据排除规则需要司法判例》,载《法学家》2013年第2期,第112页。 (24)高咏:《非法证据排除的证明问题研究》,中国财政经济出版社2014年版,第28页。 (25)参见注④,第56页。 (26)龙宗智:《我国非法口供排除的“痛苦规则”及相关问题》,载《政法论坛》2013年第5期,第17页。 (27)孙远:《刑事证据能力导论》,人民法院出版社2007年版,第168页。 (28)王超:《非法证据排除调查程序难以激活的原因与对策》,载《政治与法律》2013年第6期,第146页。 (29)同注(19),第289~351页。 (30)闫召华:《“名禁实允”与“虽令不行”:非法证据排除难研究》,载《法制与社会发展》2014年第2期,第181页。 (31)相关实证分析,参见王爱平、许佳:《“非法供述排除规则”的实证研究与理论反思》,载《中国刑事法杂志》2014年第1期,第96页。 (32)张军、姜伟、田文昌:《新控辩审三人谈》,北京大学出版社2014年版,第145页。 (33)董坤:《违反录音录像规定讯问笔录证据能力研究》,载《法学家》2014年第2期,第131页。 (34)西南政法大学“刑事证据法实施情况调研”课题组:《刑事证据法实施情况调研报告——以西部四省部分公安司法机关为考察对象》,载潘金贵主编:《证据法学论丛》(第二卷),中国检察出版社2013年版,第187页。 (35)当然,在立法或者司法解释发生变动的情况下,也可以考虑直接规定违反法定程序获取的供述不能作为定案的根据。目前,为贯彻十八大精神,最高人民法院刑三庭正在牵头制定新的有关非法证据排除问题的司法解释性文件,因此,可以考虑对现有规定作适度变革。 (36)栗峥:《非法证据排除规则之正本清源》,载《政治与法律》2013年第9期,第104页。, ; ②林喜芬:《非法证据排除规则:话语解魅与制度构筑》,中国人民公安大学出版社2008年版,第125~128页。 ③王兆鹏:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社2005年版,第29~30页。 ④全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《关于修改中华人民共和国刑事诉讼法的决定——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第57页。 ⑤李昌盛:《违法侦查行为的程序性制裁效果研究——以非法口供排除规则为中心》,载《现代法学》2012年第3期,第112~119页。 ⑥闫永黎、张书勤:《论非法实物证据排除规则的构建》,载《中国刑事法杂志》2013年第7期,第70页。 ⑦孙长永、王彪:《审判阶段非法证据排除问题实证考察》,载《现代法学》2014年第1期,第72~83页。 ⑧刘方权:《侦查程序实证研究》,中国检察出版社2010年版,第5页。 ⑨相关实证研究,参见左卫民等:《中国刑事诉讼运行机制实证研究(五):以一审程序为侧重点》,法律出版社2012年版,第178~180页。 ⑩李海良:《非法证据排除规则适用情况之实证研究——以东南地区某法院为例》,载《中国刑事法杂志》2013年第11期,第104页。 (11)卞建林、杨宇冠主编:《非法证据排除规则实证研究》,中国政法大学出版社2012年版,第77页。 (12)法官给被告人“做工作”的原因,参见孙长永、王彪:《刑事诉讼中的“审辩交易”现象研究》,载《现代法学》2013年第1期,第125~138页。 (13)根据立法和司法解释的规定,我国非法证据排除的启动模式有申请启动和职权启动两种。王彪:《一审阶段排除非法证据程序问题研究》,载《人民司法》2012年第19期,第48页。 (14)与司法实践中的作法不同的是,理论界的大多数观点主张排除重复供述,主要分歧在于排除的方法和范围。王彪:《审前重复供述的排除问题研究》,载《证据科学》2013年第5期,第599页。 (15)对实体性制裁和程序性制裁的系统分析,参见陈瑞华:《程序性制裁理论》,中国法制出版社2010年版,第66~176页。 (16)同注①,第75~96页。有学者将实体性制裁措施称为次级制裁体系,具体包括以刑讯逼供罪追究刑事责任、国家赔偿、内部纪律惩戒和社会舆论谴责。参见同注⑤,第116页。 (17)王彪:《刑事诉讼中的“逮捕中心主义”现象评析》,载《中国刑事法杂志》2014年第2期,第75页。 (18)对该案的详细报道,参见刘晓燕、杨清惠:《实体审理前先启动非法证据排除程序》,载《人民法院报》2012年9月15日。 (19)王超:《排除非法证据的乌托邦》,法律出版社2014年版,第133页。 (20)事实上,一些地方的规范性文件中对此已有规定,如C市公安机关制定的民警出庭说明情况的规定中明确规定,拟出庭作证的民警要熟悉案卷,并接受法制部门或者公诉部门的出庭培训。 (21)莫然:《心理强制时代的有罪供述研究》,载《河北法学》2014年第6期,第105~107页。 (22)林国强:《论审前重复供述的可采性》,载《证据科学》2013年第4期,第468页。 (23)何家弘:《适用非法证据排除规则需要司法判例》,载《法学家》2013年第2期,第112页。 (24)高咏:《非法证据排除的证明问题研究》,中国财政经济出版社2014年版,第28页。 (25)参见注④,第56页。 (26)龙宗智:《我国非法口供排除的“痛苦规则”及相关问题》,载《政法论坛》2013年第5期,第17页。 (27)孙远:《刑事证据能力导论》,人民法院出版社2007年版,第168页。 (28)王超:《非法证据排除调查程序难以激活的原因与对策》,载《政治与法律》2013年第6期,第146页。 (29)同注(19),第289~351页。 (30)闫召华:《“名禁实允”与“虽令不行”:非法证据排除难研究》,载《法制与社会发展》2014年第2期,第181页。 (31)相关实证分析,参见王爱平、许佳:《“非法供述排除规则”的实证研究与理论反思》,载《中国刑事法杂志》2014年第1期,第96页。 (32)张军、姜伟、田文昌:《新控辩审三人谈》,北京大学出版社2014年版,第145页。 (33)董坤:《违反录音录像规定讯问笔录证据能力研究》,载《法学家》2014年第2期,第131页。 (34)西南政法大学“刑事证据法实施情况调研”课题组:《刑事证据法实施情况调研报告——以西部四省部分公安司法机关为考察对象》,载潘金贵主编:《证据法学论丛》(第二卷),中国检察出版社2013年版,第187页。 (35)当然,在立法或者司法解释发生变动的情况下,也可以考虑直接规定违反法定程序获取的供述不能作为定案的根据。目前,为贯彻十八大精神,最高人民法院刑三庭正在牵头制定新的有关非法证据排除问题的司法解释性文件,因此,可以考虑对现有规定作适度变革。 (36)栗峥:《非法证据排除规则之正本清源》,载《政治与法律》2013年第9期,第104页。, ; ②林喜芬:《非法证据排除规则:话语解魅与制度构筑》,中国人民公安大学出版社2008年版,第125~128页。 ③王兆鹏:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社2005年版,第29~30页。 ④全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《关于修改中华人民共和国刑事诉讼法的决定——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第57页。 ⑤李昌盛:《违法侦查行为的程序性制裁效果研究——以非法口供排除规则为中心》,载《现代法学》2012年第3期,第112~119页。 ⑥闫永黎、张书勤:《论非法实物证据排除规则的构建》,载《中国刑事法杂志》2013年第7期,第70页。 ⑦孙长永、王彪:《审判阶段非法证据排除问题实证考察》,载《现代法学》2014年第1期,第72~83页。 ⑧刘方权:《侦查程序实证研究》,中国检察出版社2010年版,第5页。 ⑨相关实证研究,参见左卫民等:《中国刑事诉讼运行机制实证研究(五):以一审程序为侧重点》,法律出版社2012年版,第178~180页。 ⑩李海良:《非法证据排除规则适用情况之实证研究——以东南地区某法院为例》,载《中国刑事法杂志》2013年第11期,第104页。 (11)卞建林、杨宇冠主编:《非法证据排除规则实证研究》,中国政法大学出版社2012年版,第77页。 (12)法官给被告人“做工作”的原因,参见孙长永、王彪:《刑事诉讼中的“审辩交易”现象研究》,载《现代法学》2013年第1期,第125~138页。 (13)根据立法和司法解释的规定,我国非法证据排除的启动模式有申请启动和职权启动两种。王彪:《一审阶段排除非法证据程序问题研究》,载《人民司法》2012年第19期,第48页。 (14)与司法实践中的作法不同的是,理论界的大多数观点主张排除重复供述,主要分歧在于排除的方法和范围。王彪:《审前重复供述的排除问题研究》,载《证据科学》2013年第5期,第599页。 (15)对实体性制裁和程序性制裁的系统分析,参见陈瑞华:《程序性制裁理论》,中国法制出版社2010年版,第66~176页。 (16)同注①,第75~96页。有学者将实体性制裁措施称为次级制裁体系,具体包括以刑讯逼供罪追究刑事责任、国家赔偿、内部纪律惩戒和社会舆论谴责。参见同注⑤,第116页。 (17)王彪:《刑事诉讼中的“逮捕中心主义”现象评析》,载《中国刑事法杂志》2014年第2期,第75页。 (18)对该案的详细报道,参见刘晓燕、杨清惠:《实体审理前先启动非法证据排除程序》,载《人民法院报》2012年9月15日。 (19)王超:《排除非法证据的乌托邦》,法律出版社2014年版,第133页。 (20)事实上,一些地方的规范性文件中对此已有规定,如C市公安机关制定的民警出庭说明情况的规定中明确规定,拟出庭作证的民警要熟悉案卷,并接受法制部门或者公诉部门的出庭培训。 (21)莫然:《心理强制时代的有罪供述研究》,载《河北法学》2014年第6期,第105~107页。 (22)林国强:《论审前重复供述的可采性》,载《证据科学》2013年第4期,第468页。 (23)何家弘:《适用非法证据排除规则需要司法判例》,载《法学家》2013年第2期,第112页。 (24)高咏:《非法证据排除的证明问题研究》,中国财政经济出版社2014年版,第28页。 (25)参见注④,第56页。 (26)龙宗智:《我国非法口供排除的“痛苦规则”及相关问题》,载《政法论坛》2013年第5期,第17页。 (27)孙远:《刑事证据能力导论》,人民法院出版社2007年版,第168页。 (28)王超:《非法证据排除调查程序难以激活的原因与对策》,载《政治与法律》2013年第6期,第146页。 (29)同注(19),第289~351页。 (30)闫召华:《“名禁实允”与“虽令不行”:非法证据排除难研究》,载《法制与社会发展》2014年第2期,第181页。 (31)相关实证分析,参见王爱平、许佳:《“非法供述排除规则”的实证研究与理论反思》,载《中国刑事法杂志》2014年第1期,第96页。 (32)张军、姜伟、田文昌:《新控辩审三人谈》,北京大学出版社2014年版,第145页。 (33)董坤:《违反录音录像规定讯问笔录证据能力研究》,载《法学家》2014年第2期,第131页。 (34)西南政法大学“刑事证据法实施情况调研”课题组:《刑事证据法实施情况调研报告——以西部四省部分公安司法机关为考察对象》,载潘金贵主编:《证据法学论丛》(第二卷),中国检察出版社2013年版,第187页。 (35)当然,在立法或者司法解释发生变动的情况下,也可以考虑直接规定违反法定程序获取的供述不能作为定案的根据。目前,为贯彻十八大精神,最高人民法院刑三庭正在牵头制定新的有关非法证据排除问题的司法解释性文件,因此,可以考虑对现有规定作适度变革。 (36)栗峥:《非法证据排除规则之正本清源》,载《政治与法律》2013年第9期,第104页。, ; ②林喜芬:《非法证据排除规则:话语解魅与制度构筑》,中国人民公安大学出版社2008年版,第125~128页。 ③王兆鹏:《美国刑事诉讼法》,北京大学出版社2005年版,第29~30页。 ④全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《关于修改中华人民共和国刑事诉讼法的决定——条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第57页。 ⑤李昌盛:《违法侦查行为的程序性制裁效果研究——以非法口供排除规则为中心》,载《现代法学》2012年第3期,第112~119页。 ⑥闫永黎、张书勤:《论非法实物证据排除规则的构建》,载《中国刑事法杂志》2013年第7期,第70页。 ⑦孙长永、王彪:《审判阶段非法证据排除问题实证考察》,载《现代法学》2014年第1期,第72~83页。 ⑧刘方权:《侦查程序实证研究》,中国检察出版社2010年版,第5页。 ⑨相关实证研究,参见左卫民等:《中国刑事诉讼运行机制实证研究(五):以一审程序为侧重点》,法律出版社2012年版,第178~180页。 ⑩李海良:《非法证据排除规则适用情况之实证研究——以东南地区某法院为例》,载《中国刑事法杂志》2013年第11期,第104页。 (11)卞建林、杨宇冠主编:《非法证据排除规则实证研究》,中国政法大学出版社2012年版,第77页。 (12)法官给被告人“做工作”的原因,参见孙长永、王彪:《刑事诉讼中的“审辩交易”现象研究》,载《现代法学》2013年第1期,第125~138页。 (13)根据立法和司法解释的规定,我国非法证据排除的启动模式有申请启动和职权启动两种。王彪:《一审阶段排除非法证据程序问题研究》,载《人民司法》2012年第19期,第48页。 (14)与司法实践中的作法不同的是,理论界的大多数观点主张排除重复供述,主要分歧在于排除的方法和范围。王彪:《审前重复供述的排除问题研究》,载《证据科学》2013年第5期,第599页。 (15)对实体性制裁和程序性制裁的系统分析,参见陈瑞华:《程序性制裁理论》,中国法制出版社2010年版,第66~176页。 (16)同注①,第75~96页。有学者将实体性制裁措施称为次级制裁体系,具体包括以刑讯逼供罪追究刑事责任、国家赔偿、内部纪律惩戒和社会舆论谴责。参见同注⑤,第116页。 (17)王彪:《刑事诉讼中的“逮捕中心主义”现象评析》,载《中国刑事法杂志》2014年第2期,第75页。 (18)对该案的详细报道,参见刘晓燕、杨清惠:《实体审理前先启动非法证据排除程序》,载《人民法院报》2012年9月15日。 (19)王超:《排除非法证据的乌托邦》,法律出版社2014年版,第133页。 (20)事实上,一些地方的规范性文件中对此已有规定,如C市公安机关制定的民警出庭说明情况的规定中明确规定,拟出庭作证的民警要熟悉案卷,并接受法制部门或者公诉部门的出庭培训。 (21)莫然:《心理强制时代的有罪供述研究》,载《河北法学》2014年第6期,第105~107页。 (22)林国强:《论审前重复供述的可采性》,载《证据科学》2013年第4期,第468页。 (23)何家弘:《适用非法证据排除规则需要司法判例》,载《法学家》2013年第2期,第112页。 (24)高咏:《非法证据排除的证明问题研究》,中国财政经济出版社2014年版,第28页。 (25)参见注④,第56页。 (26)龙宗智:《我国非法口供排除的“痛苦规则”及相关问题》,载《政法论坛》2013年第5期,第17页。 (27)孙远:《刑事证据能力导论》,人民法院出版社2007年版,第168页。 (28)王超:《非法证据排除调查程序难以激活的原因与对策》,载《政治与法律》2013年第6期,第146页。 (29)同注(19),第289~351页。 (30)闫召华:《“名禁实允”与“虽令不行”:非法证据排除难研究》,载《法制与社会发展》2014年第2期,第181页。 (31)相关实证分析,参见王爱平、许佳:《“非法供述排除规则”的实证研究与理论反思》,载《中国刑事法杂志》2014年第1期,第96页。 (32)张军、姜伟、田文昌:《新控辩审三人谈》,北京大学出版社2014年版,第145页。 (33)董坤:《违反录音录像规定讯问笔录证据能力研究》,载《法学家》2014年第2期,第131页。 (34)西南政法大学“刑事证据法实施情况调研”课题组:《刑事证据法实施情况调研报告——以西部四省部分公安司法机关为考察对象》,载潘金贵主编:《证据法学论丛》(第二卷),中国检察出版社2013年版,第187页。 (35)当然,在立法或者司法解释发生变动的情况下,也可以考虑直接规定违反法定程序获取的供述不能作为定案的根据。目前,为贯彻十八大精神,最高人民法院刑三庭正在牵头制定新的有关非法证据排除问题的司法解释性文件,因此,可以考虑对现有规定作适度变革。 (36)栗峥:《非法证据排除规则之正本清源》,载《政治与法律》2013年第9期,第104页。

出处:《法治研究》2014年第9期

图集

图集 图集

图集 图集

图集